Проект "Наш человек"

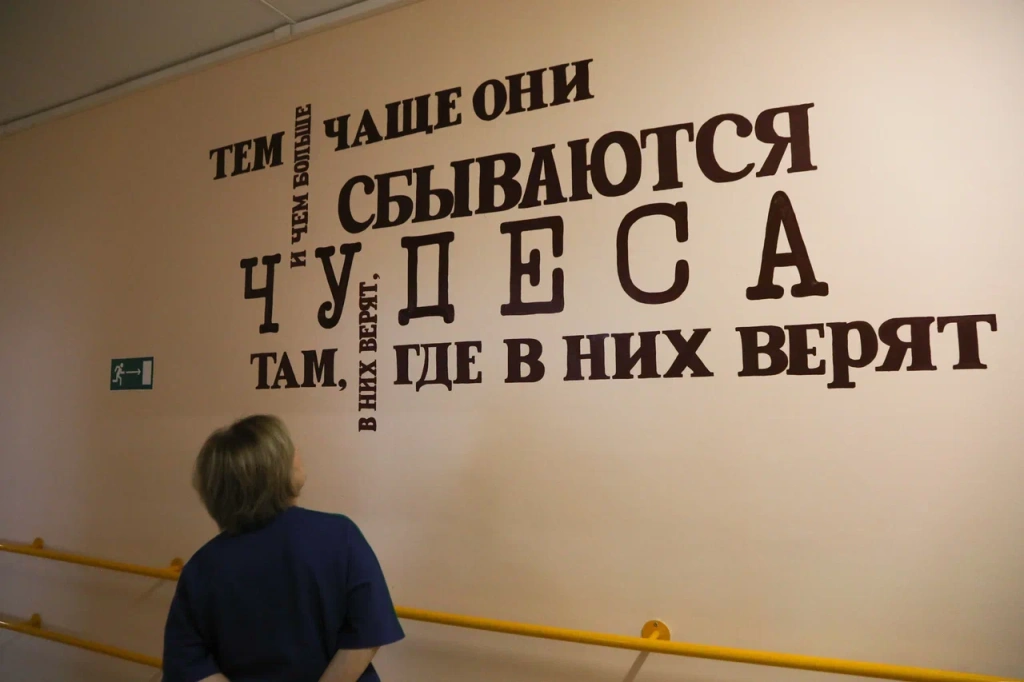

Когда нам не для кого жить, для себя мы тоже перестаем.

Это интервью выйдет в форме монолога. Потому что каждая мысль в нем -- результат весомого опыта. Нюта Федермессер, общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», в Беларуси с особым визитом. Ее приезд – дань уважения Благотворительному детскому хоспису и человеку, у которой когда–то училась она сама.

Наш разговор проходит в дороге. Мы едем с визитом в Городищенский детский социальный пансионат «Радужный». И если воспринимать дорогу, как символ жизненного пути, то перед вами чувства, мысли, стремления… одного конкретного человека с теплым именем Нюта.

ЧАСТЬ 1

Нюююююта, Вы святая

––Терпеть не могу эту фразу. Я давно не читаю комментарии ни к своим постам, ни к выступлениям, ни к интервью. Единственное исключение, если комментарий требует моего ответа, который поможет человеку. За такими «запросами» следят помощники.

Почему я не люблю, когда говорят о моей «святости»?

С одной стороны, это расстраивает, потому что люди лишены значимых авторитетов в жизни. С другой, если человека, который просто делает свою работу, ставят на пьедестал, другие думают, что работать в благотворительности, работать с тяжело больными детьми или стариками недостижимый уровень. Это «обожествление» мешает объективно воспринимать сферы социальной деятельности.

А еще такие комментарии вроде как обязывают им соответствовать. А я не могу. И никто не может. В итоге это просто не позволяет тебе расслабится.

Границы – это катастрофа, которая мешает людям жить.

–– Я всего пару раз была в Беларуси не по работе. Значительно чаще с рабочими визитами. Сначала мы приезжали учиться у директора Благотворительного детского хосписа Ани Горчаковой, у команды. Из–за Чернобыля паллиативная помощь детям началась в Беларуси, раньше, чем где бы то ни было.

Я не чувствую себя здесь в другой стране, как и нигде на территории бывшего Союза. Это мое ощущение не имеет ничего общего с имперским сознанием. Скорее оно –– результат глобализма, мне кажется, что границы –– катастрофа, которая мешает людям жить.

Они преодолеваются только узнаванием, чем больше люди общаются, тем больше друг друга понимают и по итогу уважают. Я этих границ не чувствую не потому, что их нет, а потому что я не хочу их знать, не хочу чувствовать. Ни между частями Союза, ни между Россией и Западной Европой, Азией. Не хочу и не буду!

Хоспис демонстрирует совершенно четкую вещь: когда человек болен и беспомощен, когда он на пороге смерти, различия видны только в духовных и религиозных потребностях. В остальном человечество одинаково тяжело воспринимает старость, болезнь, беспомощность, болезни детей. Ни в одной другой сфере медицины такой важности личности нет. В паллиативе качество работы зависит от того, насколько ты чувствуешь своего пациента.

Я испытываю уважение ко всему, что сделала в Беларуси Аня Горчакова. Ее собственная жизнь, позиция, работа – она непререкаемый авторитет в детском паллиативе.

Диагноз такой

–– Проект «Регион заботы», с которым я сейчас активно работаю, появился в моей жизни не случайно. Много лет работая в паллиативе, никак не могла понять, как цифры нуждаемости в паллиативной помощи в мире могут так сильно расходиться с цифрами нуждаемости в России. То, что это ложь статистики, было очевидно, но хотелось понять, где эта ложь прячется.

Разница с мировыми цифрами в 2–3 раза. Где можно спрятать от системы здравоохранения столько умирающих людей? Сама собой пришла мысль, что это учреждения соцзащиты, психоневрологические интернаты, в частности. Стала узнавать, как там учитывается смертность, фиксируется заболеваемость. Оказалось, что это настоящий Клондайк, Эльдорадо…

Первым делом я поехала в отделения милосердия, чтобы понять из каких людей они состоят. И очень много удивительных вещей обнаружила.

Когда человек умирает в интернате, вскрытие, как правило, не проводят. По итогу никто точно не знает, от чего умирают пациенты. Почему так? Потому что у интерната есть медлицензия, их наблюдает врач. Самая частая причина смерти, которую пишут, полиоргананная недостаточность. Что просто означает НИЧЕГО. Не дообследованный, и все.

Поездки по интернатам демонстрировали мне шокирующее количество истощенных людей. Когда я спрашивала у персонала в чем дело, мне отвечали «диагноз такой».

Помню, как одна из врачей, с которой мы обсуждали истощенную пациентку, сказала, что дело в терминальной стадии шизофрении. Я напряглась, стала искать опытных врачей, гериатров и психиатров, которые работают в паллиативной помощи. В течение нескольких дней выяснила, что терминальной стадии шизофрении не существует, как диагноза, который мог бы привести к массовому истощению людей с деменцией.

В 2017–м году я сделала первый доклад о состоянии людей в интернатах на совете по правам человека в Москве на основании посещения отделений милосердия.

Интернат хуже любой тюрьмы

–– Все, что я увидела, очень повлияло на меня эмоционально. Хотя казалось, что после работы в паллиативе, шокировать меня невозможно. Очень даже возможно. Если бы провела в ПНИ пару месяцев, меня сложно было бы отличить от их пациентов.

Хосписы, с которыми мы работаем, это помощь людям, нуждающимся в медицинском сопровождении, в домашнем уходе. Как правило, у таких людей есть близкие, которым они небезразличны. Это может быть не только любовь, но и агрессия с посылом: «Ну, когда ты уже помрешь и освободишь квартиру». Но это все равно эмоциональная сфера, это все равно взаимодействие. А люди в интернатах не являются частью окружающего их мира. Эти заведения значительно хуже любой тюрьмы, потому что большая часть проживающих там лишены дееспособности, их опекуном является директор.

Кстати, не самая завидная должность ни в одной стране мира. Если у подопечных есть жалобы, то жаловаться они могут только директору, на директора и посредством директора. По сути, никуда и никому. У них изымаются паспорта, они не могут выйти за территорию.

Например, в тюрьме вы дееспособны и имеете право на встречу с адвокатом, к вам обязательно придет наблюдательная комиссия, вы понимаете, что рано или поздно выйдете из нее, а из интерната выхода нет. Единственная комиссия, которая туда стала приходить, это наш проект «Регион заботы». За 5 лет существования проекта мы сделали тему более открытой.

Какую кнопку нажимать?

– Хорошо помню свой первый поход в интернат под городом Дмитров в Московской области. Он расположен на территории монастыря. После этого два дня лежала зубами к стенке. Я не могла ни есть, ни спать, не могла ничего. И главное… я не могла понять, как живут сотрудники, как они преодолевают внутренний разрыв.

Какую такую кнопку нужно нажимать у себя внутри? Они же ходят в магазин, в кино, в кафе с детьми, сексом с мужем или женой занимаются... А потом опять нажимают на кнопку и уходят работать в параллельную реальность?

При этом в интернатах огромное количество добрейших, преданных своему делу людей. И среди сиделок, и среди соцработников. Но они психологически, эмоционально деформируются, попадая в эту среду.

Расчеловечивание начинается с … одежды

– Расчеловечивание происходит очень быстро и начинается оно с одежды. Когда вы все одинаковые, на тебе нет ничего своего, люди превращаются в невзрачную серую массу.

Сами жители интернатов называют мир за стенами волей. А внутри учреждений есть отделения, которые подопечные называют «закрытки». Туда их закрывают за провинности.

Читаю список «провинностей» в журналах… Вася ночью не ложился спать, ходил по коридору, Вася называл медсестру дурой и отказался есть или курил в неположенное время или в неположенном месте. Смешно? Больно…

«Васю перевели на милосердие» для других подопечных означает, что они Васю никогда больше не увидят. Это предвестник скорого конца, хотя многие там живут годами. В таких отделениях нет никакой возможности себя реализовать. Оказывается, когда нам не для кого жить, для себя мы тоже перестаем.

ЧАСТЬ 2

Можно я в ПНИ поживу, так я смогу эффективнее помочь.

– После моего доклада на совете по правам человека посыпались замечания от благотворительных организаций: почему только в милосердие ходила, почему не в другие отделения ПНИ? Я стала глубже вникать в деятельность тех, кто занимается людьми с ментальными нарушениями.

Мне эмоционально очень близка Маша Островская, это руководитель питерских «Перспектив». Вместе мы поехали в Нижегородскую область, которая в тот момент была заинтересована в изменении ситуации в этой сфере. Два дня активной работы в Нижнем, где Маша вела занятия, строила планы, рисовала графики и «дорожные карты», показали мне, как глубоко она погружена в тему. За ее плечами 20 лет целенаправленной работы, как у меня в паллиативе. Я не могу быть такой компетентной, как она, у меня нет 20 лет. Как быстро погрузиться?

Помню, как сказала заместителю губернатора области Андрею Гнеушеву: а можно я в ПНИ поживу, так я смогу эффективнее помочь. Он долго думал, но так и не смог найти аргумента «почему нет».

Когда я сказала об этом своей команде, они быстро сориентировались: «Чокнутая наша, куда ж мы ее отпустим, придется ехать с ней». «Мы тоже будем жить там, как все», -- говорили ребята. Но, видимо, не до конца понимали, на что подписались (смеется). Дима Ганьшин взял с собой из дома полотенце. Я сказала жестко: «Все только казенное! Миска, полотенце, тапки, еда».

Офигевший директор интерната тоже не мог понять, как это мы будем со всеми. Он пытался нас поселить отдельное помещение, в изолятор. Я согласилась, но с условием: дайте мне ключ, я должна иметь возможность в любой момент открыть любую дверь, видеть, что там происходит.

Сиги, кофе, чай, обезболивающие таблетки – самая «ходовая валюта»

Питались мы со всеми. Смешно, что для нас в изоляторе попытались установить душ, но забыли его подсоединить к стоку. Получилось, что и мылись мы со всеми.

За 9 дней пребывания в ПНИ единственное, что я не могла заставить себя сделать, это справлять нужду прилюдно. В большом туалете все унитазы стояли в ряд и… никаких перегородок и дверей между ними.

Мы договаривались, что, если один из нас заходит в туалет, другой стоит снаружи и сторожит. Но даже эта импровизированная система была ужасной, потому что каждый знает по времени, что я там делаю.

Страшно мне не было. Ведь это эксперимент, и он скоро закончится. Один раз нас оттуда вытащили на встречу в министерство. Стоял вопрос, ехать прямо так, в тапочках и халатах, или переодеваться. В министерстве нам накрыли стол. Вернувшись, я уже не могла есть еду серо–коричневого цвета, в которой не было ярких пятен помидора или огурца, зелени. Я ела хлеб. Директор принес флягу самогона, который скрашивал наш быт.

Мы провели эти 9 дней очень продуктивно. Один из членов нашей команды курит. Его работой был переход от одной курящей группы к другой и ненавязчивая коммуникация. В курилках можно узнать самую важную информацию.

Другой, самый спокойный и наблюдательный из нас, занимался исследованием быта и помещений. Он обошел буквально все от подвала до чердака. По итогу мы получили информацию: сколько и где коек, закрытых отделений, карцеров; где и какие заначки люди прячут, что является ходовой «валютой». В основном это сиги, кофе, чай, обезболивающие таблетки, у женщин прокладки.

Увидеть все то, на что так удобно закрывать глаза.

– Самая закрытая выставка России – следствие нашего изучения системы. Хочется, чтобы фото оттуда увидели как можно больше людей.

Мы пожили в интернате и принесли руководству важную информацию, в том числе о принуждении к абортам, о принудительной стерилизации.

Да, тема секса актуальна и там. Например, в мужских интернатах много женского персонала. Я забрала из ПНИ, где мы жили, брата с сестрой. И брат, у которого есть определенные особенности развития, довольно скоро дома в Москве, стал говорить, что ему нужен секс. «Я привык раз в три дня», –– озвучил Дима. А он, на минуточку, жил в закрытом мужском отделении. В закрытке!

Когда он сказал «раз в три дня», у меня тут же сложился паззл: это график дежурств сестринского персонала (сутки–трое). Я попросила нашего сотрудника объяснить парню, как справляться самому. К счастью, оказалось, что сейчас этого достаточно.

Кстати, то, что говорят про сексуальную распущенность подопечных ПНИ, -- чистой воды миф. Им столько всего навнушали в детстве (о насилии, о последствиях секса в виде беременности), что у них или ноль опыта и громаднейший страх, или негативный опыт, который позволяет строить теплые, тактильные, но лишенные секса отношения.

Когда мы принесли всю эту информацию заместителю губернатора, он прифигел. Андрей Гнеушев – человек порядочный, у него не было желания заметать факты под ковер. Изменения начались. Я стала понимать тему глубже, увидела, как менять систему на законодательном уровне.

Представьте себе чудовищную мысль в головах у родителей: я хочу, чтобы мой ребенок умер раньше меня, потому что, когда я умру, он попадет в интернат. Теперь они поняли, что у такого исхода есть альтернатива. И их запрос гигантский.

Идея фотовыставки родилась из понимания: чтобы принимать закон, он должен быть таким же выстраданным и наболевшим, как закон о паллиативной помощи. Общество должно захотеть. И для начала увидеть все то, на что ему так удобно закрывать глаза.

ЧАСТЬ 3

Смерти в больших городах почти не увидишь

– Смерть – отдельная тема в жизни каждого. Сейчас в больших городах ее почти не увидишь, все заботы взяли на себя специальные службы. А раньше спускаешься по лестнице и видишь: крышка гроба стоит у квартиры, значит кто–то умер. Гуляешь с друзьями, оркестрик играет. Это было частью жизни.

Я впервые увидела похороны на даче в Ярославской области, мне было 3 года. Умер деда Миша, худенький соседский старичок, который даже летом ходил в фуфайке, ушанке и валенках. «Кровь не греет», –– говорил он. До последнего дня, дед Миша обновлял канавку, чтобы стекала вода. Когда он умер, я помню, что за плакальщицей ездили в соседнюю деревню с теплым названием Любилки. Одна и та же женщина плакала и на похоронах, и на свадьбах

Мне было очень любопытно, и мама сказала: «Хочешь? Поезжай». Меня посадили в открытый грузовик, там гроб, по бокам бабуси. Ребенку не страшно, ребенку интересно…

Для мужика страшно не понимать, где его польза

– На Кавказе женщине не дают долго горевать, если в семье умер ребенок. Подумаешь, еще одного родим, надо жить. У нас женщине не дают жить: как это, у нее ребенок умер, а она ногти накрасила, в кино собралась, фото в инстаграм выложила…

Общество вообще мощно на нас влияет. Например, мы знаем, что мужчины уходят из семей с паллиативными детьми. Против фактов не попрешь. Есть пока очень крошечная и очень медленная позитивная динамика: стало больше пап одиночек. Семей, где два родителя, по–прежнему почти нет.

Когда женщина вынуждена быть дома, она, с одной стороны, чувствует свою полезность для ребенка, а с другой, выключается из жизни внешнего мира. У мужчин все сложнее, в нашей действительности они достигаторы, дома они чувствуют бесполезность.

Вы понимаете, это страшно для мужика не понимать, где твоя польза. Деньги в такой ситуации не ослабляют чувство вины и причастности к инвалидизации ребенка. Любящие люди, к сожалению, пропитаны чувством вины. Мама преодолевает это чувство вины каждый день, ухаживая за ребенком. Папа такой возможности не имеет. В его голове заработок денег -- не искупление вины, это откупление. И этим чудовищным чувствам содействуем мы, общество.

Это социокультурные особенности постсоветского пространства. В Европе и в Штатах в 80–х и начале 90–х была точно такая же ситуация. Сейчас гораздо больше целых семей. Это связано с развитием помощи на дому, люди могут позволить себе сохранять социальные функции жены и мужа.

Заходя в семью, не суди, а помогай

– Когда работаешь в благотворительности, кажется, мир состоит из добрых людей. Однако, иногда добрые намерения могут иметь обратный эффект. Именно поэтому существуют заповеди хосписа. Их разрабатывала моя мама Вера Миллионщикова и Андрей Гнездилов, основатель первого хосписа в Санкт–Петербурге. Одна из них: «Заходя в семью, не суди, а помогай». Очень легко осуждать, например, дочь, которая плохо ухаживает за отцом. Но кто знает, как они жили, может, там было насилие в семье?

Для меня очень показательна конкретная история. У нас лежала пациентка, к ней два раза в неделю приходила дочь, буквально на 15–20 минут. За это время они успевали поссорится, дочь уходила в слезах.

Лечащий врач решила поговорить с дочерью: «Мол, мама все время говорит только о Вас, какой умной, красивой и талантливой Вы выросли. А Вы не можете потерпеть и не ссориться».

Дочь больше не пришла, мама умерла в одиночестве. Мы не могли понять, что произошло. Много позже случайно узнали суть истории.

По рабочим вопросам мне позвонил знакомый доктор, оказалось он учился в университете с этой молодой женщиной и точно знал, что мать никогда ее не растила, отдала бабушке и даже не общалась.

Дочь, тоже доктор, следила за маминой судьбой, посредством больничной карты, которую случайно обнаружила. Когда болезнь зашла в определенную стадию, она и устроила ее в хоспис. Для женщины эти приходы были невероятным подвигом преодоления себя и своих обид. Ссоры были тем самым, нужным обеим разговором, который прояснял отношения между ними.

Наше вмешательство выглядело, как осуждение, и оно все испортило. Есть правило: «Держи свою дверь открытой для пациента, но не навязывай помощь».

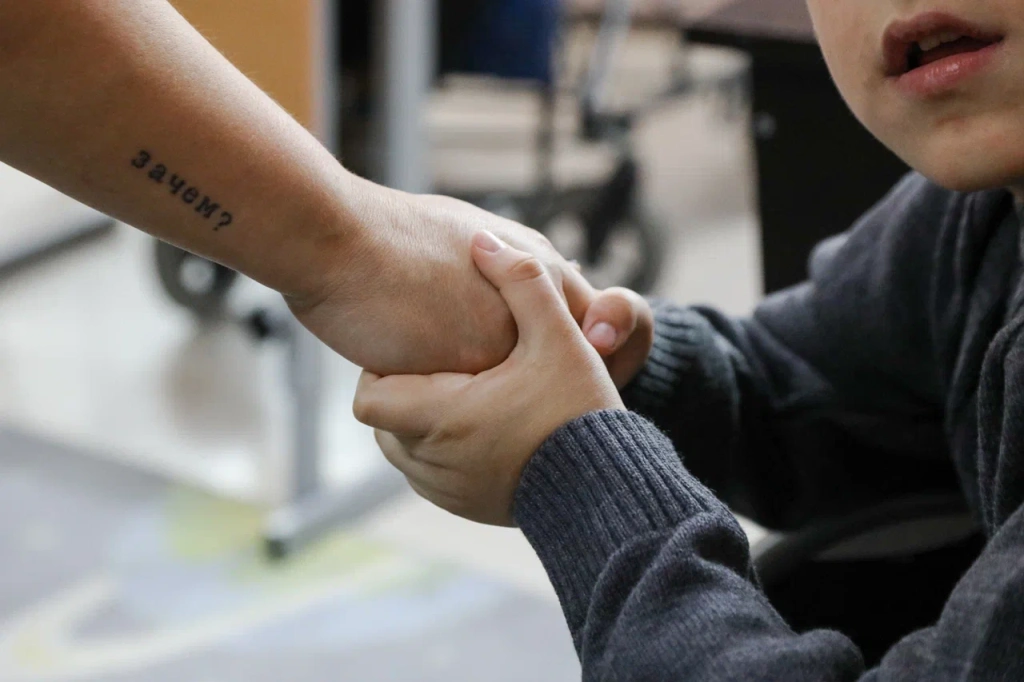

Зачем?

Татуировка со словом «зачем» появилась на моей руке после февраля 2021-го. Вопрос помогает сопоставить то, что ты делаешь, с тем, что является для тебя ценным и важным.

Если его не задавать, то очень легко сворачивать с пути, очень легко осуждать других. Зачем? Чтобы что? Как правильно? Это вопросы, которые надо не бояться задавать себе, другим, своему руководству, своим сотрудникам. Они очень расставляют все на место.

Мне было важно закрепить, зафиксировать эту мысль. До нее я была большим противником татуировок вообще.

Татуировка -- объяснение с самим собой. И чем больше ты молчишь, тем больше ты на себе пишешь. Моя сделана так, что адресована вовне. Хочу, чтобы люди видели, во мне этот вопрос звучит.